| ����܂���B�͂��������1�x�����܂��傤�B����Ȃ��̂͂Ȃ��B�����Č����Ȃ�A�䖝����B

�ł����A���܂�ɂ��������Ȃ��Đ\����Ȃ��̂ŁA���̌o���������Ȃ���D�����ɂ��ď��������Ă݂܂��B�Ȃɂ��q���g��͂�ŁA�����Ȃ�ɑD��������u���ĉ������B

�������߂Ă���B�D�������ɂ���B�@�֎�����E�E�E�E�E

�ł����ʓI�Ȃ̂́A��͂�E�E�E�E

�E�E�E�E���Ƃł��B�������A�����������x�̗h��ɂ܂ł����Ή��ł��܂���ˁB

�D�̉��h��i���[�����O�j������7�`14�b���ƁA�l�Ԃ͍ł��s���������您�������ł��B�傫�ȃt�F���[�i�t�B���X�^�r���C�U�[�Ƃ�������ȗh��ɘa���u�������Ă���j�⏤�D�͂���ȏ�̎����ŗh��܂��̂ŁA�قƂ�ǐ����܂���B

�������A���̂悤�ȑD�ł��E�E�E�E�E

�E�E�E�E�œ����^���s���̂������A������Ǝ葫��˂�����A�͂����ē��邩��ł��傤�B�܂��A���q����ƈႢ�A���������D���Ă���Ƃ����ӔC����ْ����������ˏ�����̂�������܂���ˁB

�������Ȃ���A���������������������Ƃ͂���܂��B�ł��̂ŁA���̐h���͂�`���킩���Ă��܂��B

�c�����A��Ƌ��ɕ����Ζ�����D�ɏ��܂������A�O�����Ŏ����ɑ����Ď��������D�����ł��B�����ĉ����ɋً}���`�B�D���Ɂu�D�����Ŏ���͂��Ȃ��I�v�ƁA�����҂ǂ��{���܂����B�i���q���^�|�D�ł����̂ŁA�ً}���`���Ă���܂������A�t�F���[�ł���Ȃ��ƌ����Ă����߂ł���B�j

�w������A���K�D�ɏ��̂ł����A���ꂪ�܂��h���D�ł����B���K�D������킴�Ɨh���悤�ɍ���Ă���̂��Ǝv�������炢�ł��B������85�����h�ꂽ���Ƃ������ł���B���̑D�ɏ��A���������̓z�͂�����܂����B���̃N���X�ł�40�l���A37�l�܂ł��������q�C������܂��B

���͌����D�����ɂ͋������ł��̂ŁA�����ɂ��Ă��F��肠�ƂɂȂ�܂��B�ア�͎̂d���Ȃ��̂ł����A�g�C���܂ŊԂɍ���Ȃ��z������̂ł��B���D�w�Z�̊w���̂����ɁA�ߑ����Ȃ��Ƃ����̂ł��傤���A���炵�Ȃ��Ƃ����̂ł��傤���A�������낤���p�b�Z�[�W���낤���A���܂킸�ɓf���Ă��܂��̂ł��B�i���͈ꓙ�q�C�m�Ƃ��Đ��E�̊C���܂��ɂ����Ă�z���̂͂���Ȃ��̂ł����B�j�@���C�Ȏ��͋����Ɍ����A�������̑|�����������Ă��܂����B����ŁA�C���������Ȃ��ł��B

�F����́A�D���̂悤�ɐ������Ƃ�p�������Ǝv���K�v�͂���܂��A�܂��D������|�����āA�D�����ɂȂ邱�Ƃ��i���Z���X�B�D�͂�����J�o�[�ł��邾���̖��͂��������f���炵����蕨�ł��B

����Ă��Ȃ��l�������̒��ɕ���o�����A�N�����đ����ꏭ�Ȃ��ꐌ���܂��B�����A�D�������đ��l�̎���킸��킷���Ƃ͔����Ȃ���Ȃ�܂���B�ア�l�͖��p����Ȃ肵�ď\���ɒ��ӂ��A���K�ȑD�����y����ʼn������B�����q�����F��v���܂��B

�@����A�T��i�C�g�X�N�[�v����������E�E�E�A �@����A�T��i�C�g�X�N�[�v����������E�E�E�A

�C�Â���Ȃ��悤�����Ă���l�̂����납�炻���Ƌ߂Â��A�s�ӂɇ@�i���Ȃ��ӂ�j���A�҂̏��ɐ����Ԃ�������B�iTTL�P�`�Q���b�^�[���炢�ł��傤���j����ƁA�D��������u�Ŏ��邻���ł��B����҂�����r�b�N���Ă��܂������A�{���Ɍ��������ł���B

|

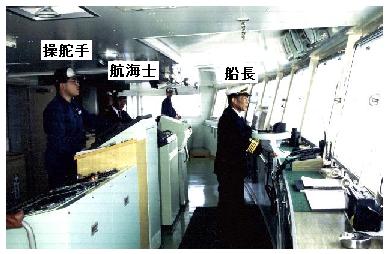

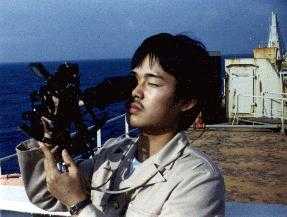

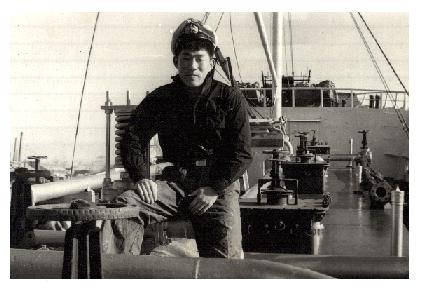

(���a38�N���̑D���j

(���a38�N���̑D���j