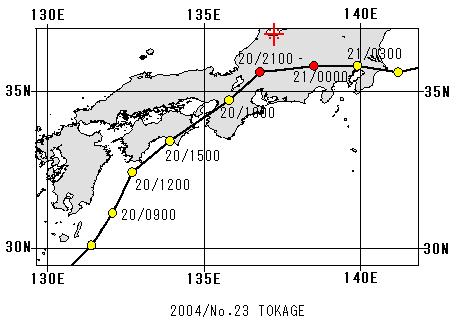

| 2004年は非常に多くの台風が日本列島に来襲しましたが、その中でも台風23号は私にとって最も印象的だった。それは海王丸座礁の報と共に映し出された無惨な姿を目の当たりにして強い衝撃を受けたからです。 海王丸の喫水は遥かに満載喫水線を超え明らかに不自然だった。大波は高く襲いかかり、構造物に激突して飛沫が散っている。そしてデッキを通過した大量の海水は滝の如く反対舷に流れ出していく。ステイやロープは切れて垂れ下がり、ヤードは無気力に揺れていた。また、孔が開いた外板や割れたポールドからはゴボゴボと海水が出入して船内の様子が計り知れた。 座礁? えーらいことなっとうる。これって、みんな生きてるの? 次から次から最悪の状況が思い浮かびました。 平成16年10月20日午後10時50分ごろ、富山港の沖合いに避難停泊していた航海訓練所の練習帆船「海王丸」(2556トン、全長110メートル)が台風23号の強風で走錨し岩瀬漁港の防波堤に衝突、座礁した。 |

| 「台風による風とうねりが予想以上に強く、見込みが甘かった。練習船の使命を考えると遺憾である」 翌日救助された航海士がインタビューに答えたコメントです。 <パニックっている?> 伏木海上保安部によると、20日正午頃、代理店を通じ「現在の位置は風向や風力から停泊位置として適していないから、安全な海域に移動するよう、船に指導してほしい」と海王丸に要請したという。しかし、海王丸は了解しながらもそのまま約7㎞沖合いの停泊地に留まっていた。そこで同日午後八時ごろ、今度は直接電話で十分注意する旨再び指導したとしている。 救助後、同保安部は「(事前に)七尾湾などに避難する手段もあったのではないか」との見解を示すと共に、「高度な教育水準を持った人たちが乗り込んでおり、台風の勢力や船体能力などを総合的に判断して、避難場所を決められたと思う」とした。 <誉め殺し?> 海王丸船長が25日、高岡市のホテルニューオータニ高岡で事故後初めて会見し、判断ミスを認めた上で、「関係者の皆様に多大なご心配をかけて申し訳ありません」と謝罪した。また、「気象庁などの台風進路の予想から35~40メートルの風は覚悟していたが、1時間くらいでやむと思った。もっと安全にウエートを置けばよかった」と後悔を口にした。

また富山港沖に停泊した理由を魚網がないこと、水深が深くないことなどとして、昨年も海王丸が停泊した実績を挙げ、「エンジンをフルに使えば、風速四十メートルでも耐えられると思った。風の強さが長く続いたことも予想外だった」と説明した。七尾港への避難をパイロットに忠告されたが「水路が狭く、船がいっぱいの場合にUターンできないと判断し現地に停泊したまま移動しなかった。」などとも語ったそうだ。<なんか腑に落ちない?> 事故はスケジュールの都合などの間接的要因や、エンジンの出力不足などの直接的要因など、いくつもの要因が重なって起きるものですから一概には言えませんが、原因の中に 1.台風に対する認識の甘さ 2.土地の者の助言を蔑ろにしたツケ の、2点が含まれるように思われます。しかしながら、最も恐ろしいことはこの裏に、過信・驕慢が見え隠れしていることではないでしょうか。 台風避難でのアンカーは航海士、機関士また部員の別なく必死であって、「見込みが甘かった、予想以上であった」などは論外です。スタンバイが解けるまで、いかなる場合も最悪の状況を想定し安全対策を講じなければならない。 そこで、このページでは台風に関する航海士としての認識を、海王丸の事例もまみえながら少し説明してみます。 |

|

| まずは台風の定義 1.熱帯低気圧のうち東経180度より西の北太平洋南西部で発生するもの 2.・・・・・・・・・・ 3.眼を持つ 4.・・・・・・・ 気象庁の風力階級表(風力12までしかありません)によりますと、 風速17.2m/s(風力8)とは、陸上で小枝が折れ、風に向って歩けない状態。海上では大波のやや小さいもので長くなる。波頭の端が砕けて水煙となる。 風速28.5m/s(風力11)以上になると、陸上では広い範囲の破壊を伴う。海上では山のように高い大波(中小船舶は一時波の陰にかくれ見えなくなることもある)海面は風下に吹き流された長い白色の泡の塊で完全に覆われる。至る所で波頭の端が吹き飛ばされて、水煙となり視程は損なわれる。 と、なっていますので、海王丸が座礁した時の風速40m/sがいかに凄まじいものであったか想像できるのではないでしょうか。 |

|

|

台風の生涯は以下の4つの段階に区別される。 (これはその昔、二級海技士の国家試験によく出題されていた。) 発生期 ・・・・・・・・・・N 、・・・・・・・・・・E 付近の赤道前線で大気の波動によって渦巻きが生じ、1日から数日で弱い渦または熱帯低気圧から台風に成長する。通例、風力は・・・・・以下で最も強いのは北東象限である。気圧は・・・・・hpaで、一般的に低緯度になるほど中心示度が浅くても風力は大きい。早く発達する場合は12時間以内に目をもつことがある。

発達期

発生した熱帯低気圧の一部は消滅し、残った物が次第に発達しながら西~西北西へ時速20~30km程度で移動を続ける。この時期には進行方向と速度が安定しているが、中心示度は急速に下がる。(990hpa以下)中心付近の風速は35m、中心から40~60kmの範囲では30m前後の暴風雨となることが多い。また雲と降水域が渦巻状に中心を取り囲こむ。一般にこの時期目をもつようになる。

|

|

|

最盛期

台風は赤道前線を離れ、シベリア気団と小笠原気団との間の前線帯に向かう。この前線帯は9月頃に南下して・・・・・

・・・・・を北~北東に変え、転向点を過ぎて偏西風帯に入ると速さを増す。台風はこの転向点付近で一番勢力が強く最盛期となる。中心示度はこれ以上下がらず最大風速も増さない。台風の直径は最も大きく風速30m以上の区域は中心から400kmに達することがある。 |

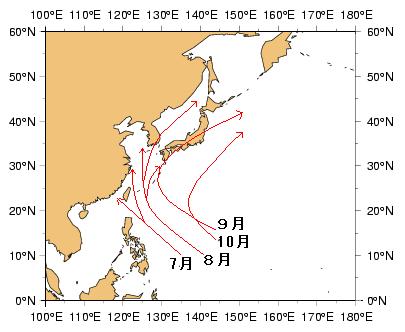

| 図1:台風の月別平均経路 | |

|

中心は半径10km~30km位の台風眼を持ち、その中心は風が弱く、雲も少ないが・・・・・が立つ。また、眼域内の天気は円対象になっており風は強いが雨域は狭い。しかし、地形の影響、前線の刺激などにより大雨を降らせることも多々ある。

衰弱期

台風は偏西風帯に入ると速度が急速に増大し、次第に衰弱しながら時速40~60km位で北東に進む。この時期を衰弱期と呼ぶ。中心示度は徐々に高くなり対象性を失って温帯低気圧化し前線を伴うようになる。したがって暴風や降水域は進路右側の方に遠くまで広がる。

尚、台風が日本に来襲した場合にその中心が過ぎた後も風が強く吹くのは、台風の背後には大陸から高気圧が東に張り出し、日本上空の気圧傾度が急になるためである。

|

|

|

台風の進路予想は

1.台風の経路は平均して季節毎に特徴があるので、台風の現在における中心位置から平均経路を比較して、ある程度の進路を予測できる。(図1参照) 2.・・・・・・・・・・

3.台風は気圧降下の大きい地域に進む傾向がある。

4.一般的に低緯度では貿易風に乗って West→WNW→NW に進み、高緯度では上空の偏西風に乗って進む。つまり、西進中の台風は上層における偏西風のトラフが来ると、これに影響されて転向する。

5.高気圧を右に見て放物線に似た形で進む場合が多い。(高気圧から・・・・・

・・・・・「気圧の谷」や「前線帯」に沿って進む。 6.補足:・・・・・・・の法則(北半球における低気圧の中心は・・・・・方に伸ばした方向にある)

参考 トラフ

偏西風帯が・・・・・・)、北の峰側を「リッジ」(上層の気圧の尾根)と呼びます。 ・・・・・ 低気圧の中心から細長く伸びた低圧部。 前線 発生地が違う性格の異なった(例えば温度差など)気団の境界。 |

|