| Aという男は般若面のドおとろしい顔が特徴だ。その彼が中途入社早々、インドネシアのある港について、荷主にこんな話をしていた。 「○○島の沖は底が泥だから、アンカーを打つことができないんですよ。やっぱり岩場でないと錨はひっかかりませんからね。」 さもこれ見よがし「俺は知っているぞ」と言わんばかり、Bを横目で意識しながら自慢げだった。勿論それはBが商船学校出身だと知った上での虚勢である。かましたつもりだったろう。しかし、あまりにも浅はかで、Bは思わず鼻水を噴き出した。 誰しも知らない事は多い。しかし、謙虚であればそれでいい。知ったかぶりをしてもメッキはすぐにはげるのだから。私もAを反面教師として、今後に備えねばならない。 餅は餅屋という。たかが錨だが、 ここのところは、「寝言は寝て言え!」とだけ断じ、Bに代わってAの稚拙ぶりを解説します。 岩場でアンカーを打てば、そりゃよくかきます。でも、今度はどうやってアンカーを巻上げたらいいでしょう。岩ごと持ち上げましょうか? そんなに強い錨鎖とウィンドラスなら、きっと船首から海の中に没して行くでしょうね。 ちなみに錨地選定の場合、泥、泥砂の底質で錨の把駐力が強く、砂利などは弱い。そして、どの本を見ても岩場は避けると書いてあります。 |

|||||||

| ※把駐係数=最大把駐力(錨が海底をかいた状態で発揮する最大の力) / 錨の空中重量 ※錨の爪が海底に食込むことを「かく」といい、錨が海底をうまくかかず、流れている状態を「ひける」と言います。 |

|||||||

| アンカーの種類と懸念事項 | |||||||

|

ストックアンカーは大航海時代、ヨーロッパの帆船などで多く使われていましたが、19世紀以降はストックがなくなり、爪が動くホールズアンカー(ストックレスアンカーの原型)にとってかわりました。 把駐係数は5、走錨もしない利点を、大型のものはカバーできないほど投・揚錨作業に手間取る欠点があるため、商船には不向きです。 旧日本丸や旧海王丸はストックアンカーでした。 小型船舶では使用されている方も、いらっしゃるでしょうが、最近では写真のようにモニュメントとして飾られているのを、港辺りで見かけます。 |

||||||

| ストックアンカー | |||||||

|

|

||||||

| JISストックレスアンカー | AC-14型アンカー | ||||||

| アンカーには色々な種類があります。上の2つは現在、大型船に用いられることの多いアンカーです。JISストックアンカーの把駐力は先にも述べましたが、AC14型の把駐係数は7~13程度です。これらは、頑丈な上、ストックがないため、ベルマウス(錨を収める穴)にも上手く収納り、投錨、揚錨作業が容易にできるメリットがある反面、最大把駐力以上の力が加わると走錨(錨が起き上がって反転し、爪が上を向く=船は流される=後方の船と衝突の危険)する欠点もあります。AC14型の方が走錨しにくく、また再び把駐する可能性もあるとされていますが、走錨し始めれば止まらないと考える方が無難ですので、新たに錨を打ち直す必要があります。したがって、錨泊当直中の航海士は絶えず本船のポジションを入れ、走錨の有無を確認しています。

走錨しないためには、大きく重い錨を付ければいいじゃないかと思われますよね。当たり! |

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

| 小型船舶用アンカー | |||||||

|

|

||||||

| ダンホース・アンカー10kg | ブルース・アンカー10kg | ||||||

| これらは、プレジャーボートやヨットに用いられるタイプです。ダンホース型は軽い割りに一旦かくと、海底に深く潜り、持続して把駐力を発揮し、顕著な走錨はしません。しかしながら、スタッド(棒)や薄いフリュ―ク(爪)は弱く、変形すると中々海底自体をかかなくなります。(こうなれば走錨しっぱなし) 私はブルース・アンカーを使ったことはないですが、原理はストックアンカーと同じようですね。錨がどの角度で海底に落ちても、ある程度の把駐力を保つことが期待できそうです。(これはイギリス製でした。) |

|||||||

| 揚錨機等 |

|||||||

|

|

||||||

| 揚錨機(WINDLASS) | WINDLASS 右舷側拡大 | ||||||

|

ウィンドラスにはワーピングエンドやホーサードラムがついており、テキを入れかえることにより、係留索を巻き込むムアリングウィンチとしても使用します。

(左) アンカーチェーンは主体となるコモンリンクの他、エンラージドリンク :コモンリンクより少し大きい。 スイベル :よりもどし。 エンドリンク :各節の両端についているスタッドなしのリンク。 ジョイニングシャックル:各節を連結するU字型の鋳鋼。(写真はアンカーシャックルと言った方が正しい) などで組成されています。 ※スタッド:リンクの中央にある柱。リンク同士のもつれをなくし、強度も増す。 |

||||||

| 錨鎖の名称 | |||||||

| 単錨泊時の振れ回り運動:GIFアニメimage |

|||||||

|

振れ回り運動とは アンカーを打つと船は風に立ちます。ですから、港外で 錨泊中の船々は、ほぼ同じ方向を向いて止まっているように見えます。しかし、実際はどの船も左図のように8の字の振れ回り運動を行います。 振れ回りの周期、大きさは、風の強さ、潮流、個々の船の特性や状態(トリム、喫水)により異なります。(左図のように速くはないです。) 振れ回りを小さくするには・・・・ |

||||||

| 錨泊時の把駐力 | |||||||

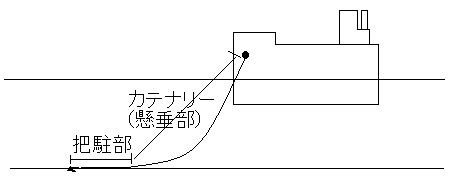

| 錨及び錨鎖の把駐力H(係駐力)がどれほど外的要因に耐えれるかというのは、それを風圧力Tと比較することによって求められる。本来ならば、この風圧力に加え、波やうねり、潮流の影響も鑑みる必要があるとも考えられるが、バウスラスター性能、トリム、船型、惹いては操船術(単・双泊含)、湾形状(水域の優位性・底質)など、計算に加味できない優位的条件もあることなどからか、T<H ならば、理論上、走錨の可能性は低いということになっている。 風圧力T (t)= 1/2 ・ρ・Ca (Acos2 θ + Bsin2 θ) Va2 ρ: 空気密度(0.125 ㎏・sec2 /m4 ) Ca: 風圧係数1.2(船首方向からの風向角により変動し、実験値では船種により多少異なる。) A: 船体正面受風面積(m2) B: 船体側面受風面積(m2) θ: 船首方向を基準にした風向角(度) Va: 相対風速(m/sec) 係駐力 H=λa ・W + λc ・w ・l W: 錨の・・・・  S(m)= 懸垂部 S(m)= 懸垂部旧日本海軍の概算式として有名な錨鎖伸出量は以下であるが、 ◎ 通常の場合:5D~6D (風速10m/s 位まで。) ◎ 強風の場合;3D+・・・・ |

|||||||

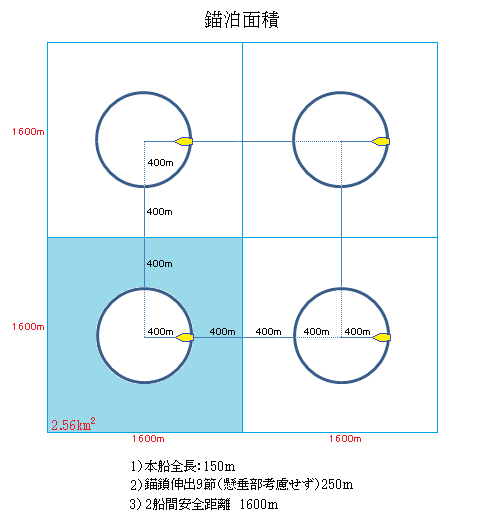

錨地の面積 |

|||||||

| 錨地の大きさについて述べたい。全長180mの船が、9節の錨鎖を水深30mに伸ばしたとしよう。どれほどの錨泊面積が必要になるだろうか? 半径:9節x27.5m+180m-α(懸垂部考慮)≒400m 0.4km x0.4km x 3.14 = 0.50km2 じゃあないんです。 錨泊する場合には、隣船間で安全な距離をとらねばなりません。船の大きさにもよりますが、それには本来 6ケーブルから・・・・ |

|||||||

|

船は風に立ち、だいたい同じ方向を向くというのが正しいのですが。この際でも、先に記しましたように各船はそれぞれ1点を支点にして左右に振れ回り(各船同じ周期ではない)を起こします。このため隣船間に距離をとっておく必要があるということになるのです。

錨地が空いているようでも案外停泊できないものです。 この2船間の安全距離も船種、気象状況、・・・・ 大阪湾は1500km2ほどありますが、錨泊禁止区域や水深50m以上の錨泊不向きな海域も・・・・ |

||||||

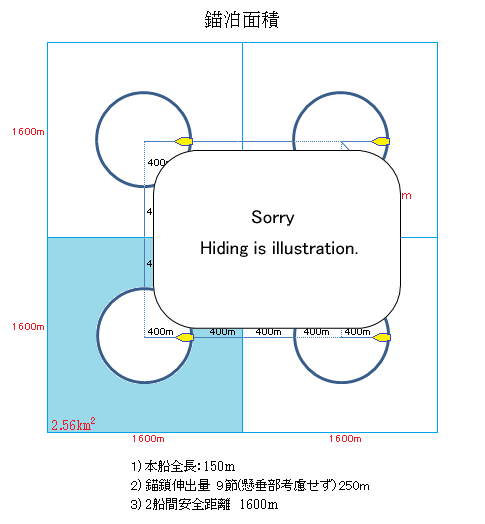

| Anchor Area1 | |||||||

|

さて上記では、純粋に安全な錨泊スペースという点だけで十分に広い面積を確保したわけですが、実際のところ、台風などでは限られた区域に避航船が密集してきますから、Area1のように錨泊して安心していても、いづれ①や②のように隙間を狙って他船にアンカーを入れられるでしょう。相手も必死です。これを拒否もできませんしねえ。 ですので、錨泊においては、・・・・ 錨泊の船舶間距離は、広ければ走錨しても時間が・・・・ ・・・・・・・・・・ |

||||||

| Anchor Area2 | |||||||

|

左図は他船との距離を約 6ケーブルとし、 船舶間距離/2船の錨泊半径=1.5 で、作ってみました。振れ回りで・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・・ |

||||||

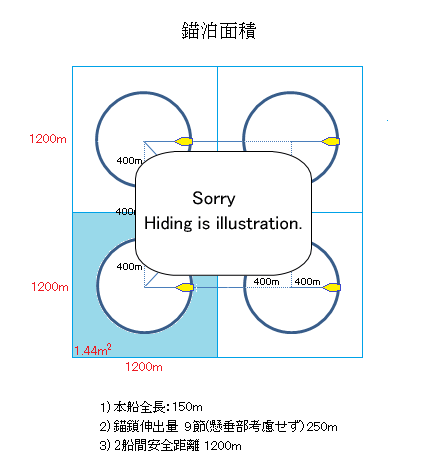

| Anchor Area3 | |||||||

|

|||||||

| 上記の内容をフルスペックでご覧になりたい方は以下にてお願いします↓ | |||||||

|

|||||||