| 私のhpでも、アクセスログを見ますと、「天測計算」というキーワードで検索して、訪問されている方が結構おられます。一般の方々には興味があることなのかも知れません。しかしながら、天測についての色々なサイトを調べても、「計算は難しい」とか、「簡単だ」などと説明されているだけで、実際の計算はほとんど記載されていませんね。 それは、結構ややこしいからだと思います。いえいえ、計算自体は単純ですよ。ただ、説明すると地味だし、面白みに欠けるという意味です。たぶんページを作るのに時間がかかるけど、皆さんにとってはつまらなく、退屈に感じられるんじゃないかと懸念しているんです。せっかく作っても素通りじゃ、悲しいですもんね。でも、そのタブーを破り、頑張って説明します。 航海士と言えば「天測」というイメージが強いですよね。練習船でも徹底的にやりました。でも、今の時代は

GPS

なんて安価で信頼性の高い計器ができましたから、もしかすると腕の錆びついてる航海士がいるかもしれません。 |

| ご託はこれぐらいにして、さあ、始めましょう。天測計算は関数電卓があれば、チョチョイノチョイです。 |

| 天体の時角を h 、 推測緯度を l 、赤緯を d 、とした場合、天体の計算高度は |

| 高度 a = 90 - Cos-1 { Cos (d±l) - Cos l x Cos d (1- Cos h ) } |

| 天体の時角を h 、赤緯を d 、高度を a 、によって方位角は |

| 方位角 Z = Sin-1 (Sin h x Cos d / Cos a ) |

| の計算式によって求めることができます。

はい、終り・・・・・。 では、面白くないので、やっぱり、リクエストの多い天測計算表(米村表)を使った計算方法について説明します。天測計算にはこの表の他に、六分儀、その年の天測暦、そして正確な世界時が必要です。お忘れなく! まず、下の計算(数字の羅列)を見て下さい。 |

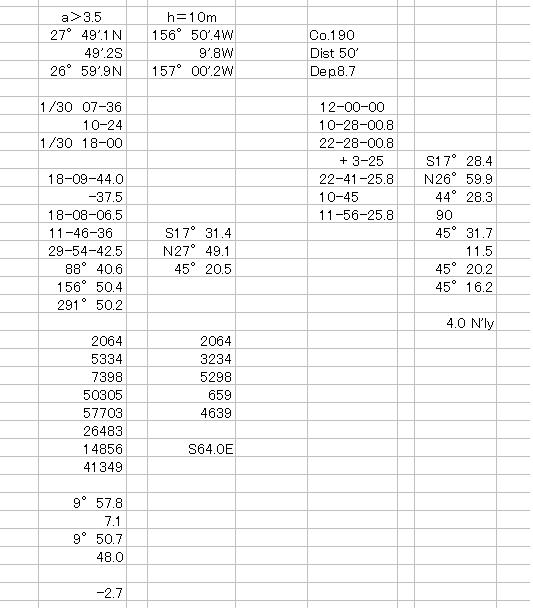

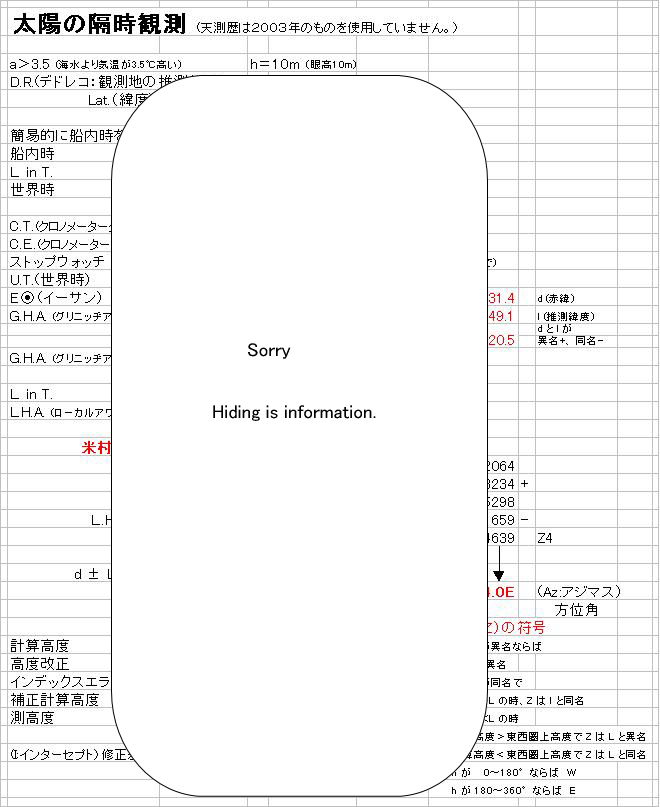

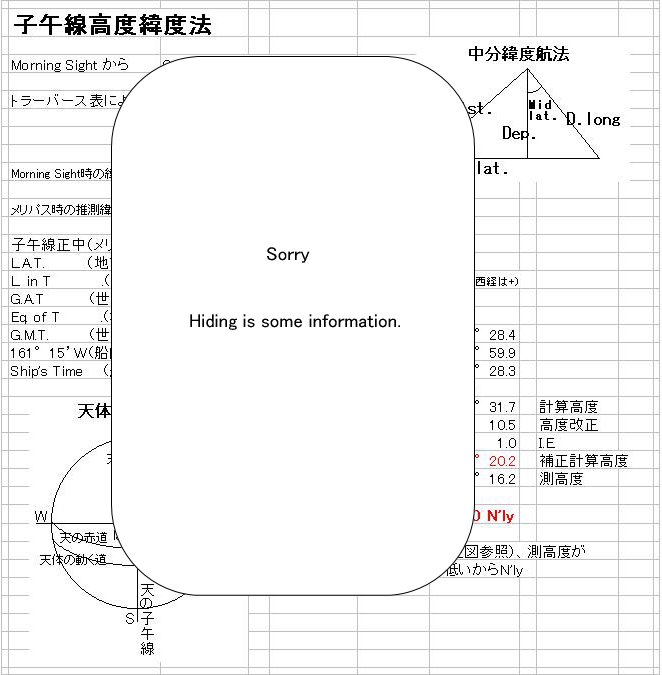

| 米村表を使用した天測計算 |

|

| じゃあ、上の計算を解説して行きます。まずは左部分から |

| 1/30 船内時午前7時40分頃、 推測位置 27° 49'.1N 156°

50'.4W において、太陽の下辺高度を 9°48'.0

に測定し、ストップウォッチを押しました。そして、クロノメーターが6時09分44秒を示すときに止めたストップウォッチは35.5秒。六分儀の器差は+1'。クロノメーターエラーは+2秒。眼高は10m。気温は水温よりも

3.5℃高い。 このモーニングサイトでの位置の線を求めます。 ↓上図解説版の下図を見れば一目瞭然。 |

|

| ※東西圏高度を知るには、高度方位角計算表(米村表)末の東西圏上高度表を用いる。 |

| 求めた方位角と修正差を位置決定用図または大洋航海図(汚れるからお勧めではありません)に作図します。モーニングサイトは三等航海士の仕事ですが、天候さえ許せば通常は計算間違いや測定ミスを防ぐため、メリパスまでに間隔をおいて・・・・・本の位置の線を取っておきます。

位置の線は推測位置(位置決定用図ではコンパスマークの中央)から方位角の線を引き、その線上に漸長緯度縮尺から得た修正差をプラスならば・・・・・、マイナスならば・・・にとる。そしてその点から方位角の線に直角な線を引くことで求められる。 星の同時観測でも手順は同じです。ただ・・・・・を求める際、E* (イースター)にPP値を比例配分しなければなりません。その違いだけです。(索星を間違えては元も子もありませんが…。) また、最初に説明しました。関数電卓を使用するやり方でも、やはり米村表による場合と同様、h、d、l、等のデータは同じ計算方法で揃えますし、計算後の高度改正や方位角の符号も上記説明に順じて行わなければなりません。 |

| 次ぎに右部分の説明をします。 |

| これは天体が自船の・・・・上を通過する時の高度(子午線正中)を測定し、自船が・・・・上において、北または南にどれほどずれているかを算出するものです。

天体が・・・・正中する場合、天体の高度は最も高くなって、・・・または・・・にありますから、計算高度より高いか低いかによって、子午線上のずれを知ることができるのです。 |

| モーニングサイトの推測位置から 針路 190°、ログ 50マイル の地点を推測位置としてメリパスを行うとすれば、以下のような計算になります。 |

|

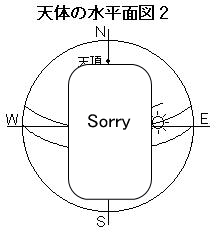

| この場合、上記の水平面図からもわかりますように、太陽は南面していますので、船内時が11時50分を示す頃から、六分儀をかまえて太陽に向い、その高度を追っかけていきます。

計算した時間近辺になりますと太陽の上がり具合が落ちてきますから、慎重に高度を測定してください。すると、ついには太陽の上昇が止まり、次ぎの瞬間から下降を始めます。決して下降高度を追いかけてはだめですよ。日が沈むまで追いかけなくてはなりません。(笑) 最高高度を観測して切り上げましょう。 あとはこの結果を位置決定用図に位置の線として記入します。 |