荒天時における進路の選定(小型船舶操縦士必見!)

新聞、テレビなどで海上の事故を見るたびに心を痛める。そこに防ぎえたかもしれない事故が多く存在するからです。ここでは荒天時風浪を受けての進路選定について述べたい。

小型船舶の方に参考として頂ければ嬉しいです。

まず荒天に対しては、それを予想し逃げることを考える。小型船舶などでは「出ない!」これが最も堅実な選択である。これに勝るものはない。

「せっかくの日曜日、友人を集めたのだから海に出ないと今後の信頼にも関わる」

これで何人もの人命が失われてきた。腕を過信してはいけない。海を舐めてはいけない。漁師が出れない海に喜んで出て行く挑戦者がいる。あなた方は冒険者ではありません! それに・・・せっかくの日曜日ではない、せっかくの命である。大切にしましょう。

しかし、用心していても予想に反し時化てしまうこともある。以下の知識がお役にたつかも知れません。

では、はじめます。

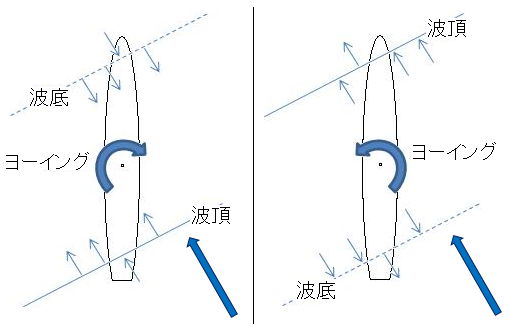

まずは、波の方向が船に与える影響です。

|

|

左図は、任意の方向から波を受けて航行する場合の安定性(保針、操船、揺れなど総合的に)を示すものであって、荒天(大波)に対する推薦退避順位ではない。以下を説明する上でわかりやすくするために添付したものである。ご理解願いたい。

荒天に際しては、まず・・・・の大前提はありますけれど、・・・・・をどの方向に受けて安全地域まで航行するかは、「必ずこれ!」といったものがない。荒天の度合いやその性質(台風など)、自船の・・・・、・・・・、・・・・・、復原能力、勿論・・・・が急転することもある。その状況に応じて安全な進路を決定しなければならない。

したがってそのためにも、これらの知識を十分に備えておくことが不可欠である。

向い波は縦動揺が大きくなり、スラミング、プロペラレーシングなどの現象を受けやすい。また、大波に突っ込み極端なトリムとなって・・・・・を失うこともある。縦動揺を減じるには風浪を船首側・・・・・点に受け、できる限り(・・・・可能な最低の速度・・・・・kn’t)・・・・を減じる。これをheave

toという

*1点(point)= 360°/ 32 = 11.25°

|

|

・・・・・・・・・・は波の衝撃がもっとも少ない。荒天から積極的に逃げる方法でもある。ある程度の大きさの波までは安定し航行できる。

但し、・・・・・・から受ける、または・・・・・・・・・を受ける場合はブローチングに注意する。保針性が悪くなる、・・・・・、・・・・・・・・・・がある、などの兆候を察知したならば、直ちに進路を変更し・・・・・をさける。

・・・・・は論外だからだから説明は省きたいが・・・。波の周期と船の・・・・・・周期とが一致すれば、大動揺となり切迫した危険に陥る。こんなことは誰でも知ってますよね。

ブローチング現象

|

この現象がどのようなものか、概略そのメカニズムを左アニメーションで示した。

画面右したから動く青線は波頂で、その間に波底があるものと考えていただきたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・が来襲し転覆に至る様を大げさにシュミレートしてみました。

・・・・・・・・・・・・・でヨーイングをしているが、・・・回目の・・・・で保針困難となり立て直せない。

そこへ、・・回目の大波が打ち寄せ船体は大傾斜を起こして波間に横たわる。 |

荒天時転覆事故のテレビ解説では、単純に「三角波(多方向から来る波が重なり合ってできる高い波)により船が持ち上げられて転覆した。」とされることがよくあるが、私は・・・・・・・・・・・・・・転覆事故が一番多いと考えている。

追い波順走中に高速(特に・・・kn’t以上、小型ボートなどでは・・・kn’t以下でも注意)航行する場合、船は波に押され波に同調するかの速度まで加速されることがある。いわゆる波乗り状態であるが、この状態に陥った船は、船尾が波の谷間(低部)から頂部に至るタイミングで、(1)急激なヨーイング運動が誘発されると共に(2)・・・・・・喪失状態が持続する。この結果船は波の・・・・・・・・・・しつつ大傾斜する。つまり波間に・・・・・・・とする。ここに横波がデッキに打ち上げる、積み荷が崩れる、・・・・・影響、・・・・などの他の・・・・・・・・・・が重なると船はさらに傾き、ついには耐航性が損なわれる。・・・・・・・・・・の限界を超え転覆するということになるのです。小型・高速船で起こりやすい。

ブローチング現象に対する注意点として次のことが挙げられる。

・・・・ が小さいときは要注意。

・船尾足がよい。

・保針可能な限り・・・・・・・・・・・・・。・・kn'tより下げる。

・・・・・・・・・・・が遅いので、特にプレジャーボートで注意。・・・kn't以下でも危険。

・出会い角が・・・・・°で特に危険。(かといって・・・・・で波を受けてはならない)

・操舵は小刻みに。

・大波は避ける。・・・・・・現象で舵が効かずコテンといく。

・波の出会い周期が船舶の・・・・・・・・・・・・程度で大揺れが起こりやすい。

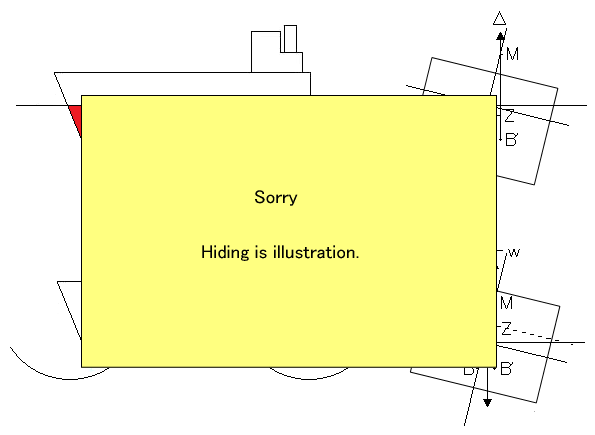

次は復原力の低下です。小型船舶はパタンとこけるような感覚になる。

小型船舶操縦士の方は意外と知らないがこれも非常に怖い。

|

|

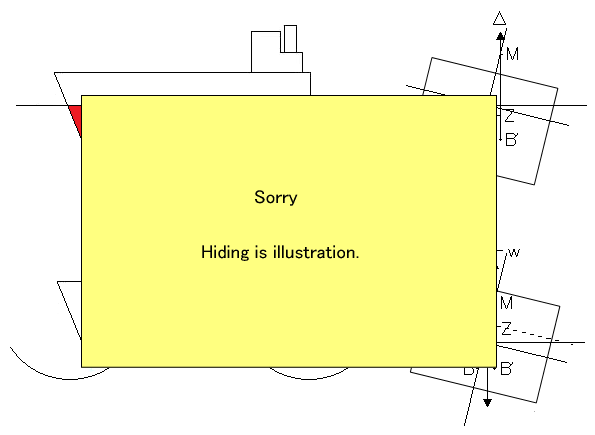

波による復原力減少のメカニズム

|

船の浮力は水没部の排水量(Dispacement)であり、傾斜角ををθとしたときの(初期)復原力Stabilityとの関係は以下の算式で表される。

Stability = Displacement x GZ = Δx GM x sinθ

したがって、波によって持ち上げられた船(点線が元の水線)は、排水量が減り・・・・・・・・を失う。この結果・・・・・・は下がり、・・・もまた小さくなる。算式にあてはめて一目瞭然である。復原力は弱まり、大傾斜を生むことがわかる。

皆様がレジャーを楽しんでいた最中、注意していたにもかかわらず前線の通過などで、荒天に遭遇したとしましょう。しかし、泡食ってはいけない。

慌てて港へ帰りたい気持ちはわかるが、それが非常に危険な場合がある。

波の状態次第では・・・・・・・・の方向に向けて暫くこらえることも必要です。その後、冷静に波の動向を見極め、改めて進路を選定しなければなりません。安全に航行できる進路を確保できるなら、それが遠回りになっても構わない。急がば回れと言います。どうかご安航をお願い致します。

参考:

1. ヨーイング

波には回転運動が起こっていて、波頂部ではその・・・方向に、波底部ではそれとは・・・方向に水が移動している。この力は瞬間的に船を・・・・・・・・・・・・となり、船が針路から逸れる現象を起こす。これをヨーイングという。

1) ・・・貨のとき

2) 波長が船の長さと・・・程度

で影響を受けやすい。

2. 波の性質

・波の速度m/s =(重力加速度9.8m/s2 x 波長 ÷ 2π)0.5 または 1.25x √波長m

・波長は波高の30〜60倍と考えられている。

・波のエネルギーは波高の・・・乗に比例

3.一般的に船は風上に切りあがる性質を持つ。

|

上記の内容をフルスペックでご覧になりたい方は以下にてお願いします↓ |

|

|

作者著書 作者著書 |