外航船乗りから内航船に職場を移すと、以下のような厭味を必ず言われる。

「瀬戸内海を航れないだろう?」

「499で一人ワッチしたことないのか?」

私も内航に初乗船後すぐ、食堂での飲み会に毎夜立て続けに呼ばれ、船長に「素人が」と3日3晩同じことを言われバカにされた。叩き上げの船長だった。

何の生産性もないこのような発言をする方々の心理は説明するまでもない。人としてとても残念です。

さて、私たち商船学校卒がこういうことを言われて、どう思うかを書いておこう。

「それしか自慢するものがねえんだろな?」とただ蔑むだけだ。

反感こそ変え、尊敬などこれっぽちもしないからよく覚えといて頂きたい。

明治4年、瀬戸内海(淡路市江崎)に初めて灯台(航路標識)ができた。備讃瀬戸東の入り口にある小豆島の地蔵埼灯台の初点灯は昭和26年である。そして昭和27年占領を解かれ、日本は国家としての全権を回復すると同時に航路標識も整備し始められる。そして、海上交通安全法が施行されたのが昭和47年である。明治から近代海上輸送が始まって以来この頃までは、瀬戸内を航海するのは至難の業であったように思う。

① 内航船はまだまだマグネットコンパスが主流であった。

(現在は、まずどの船もジャイロを積んでいる。)

② 中央ブイを含む航路標識が現在より十分でなかった。

(現在は、明石海峡から関門海峡に至るまで4〜5マイルおきにずっと中央ブイが入っている。)

③ マニュアルによる船位測定が頻繁に必要であった。

(現在ではECDISやECSは勿論のこと、GPSによって、船位の各時観測が容易であるから、見張りに集中できる。)

④ レーダーの性能が良くなかった。

(現在のレーダーは、スコープ上に沿岸線や主要ブイ、航路中央線などが表示されている。これによってもある程度の船位を予想できる。)

⑤ 昔は、AISがなかった。

(現在は多くの船(500G/W以上は強制)の動向がAISによってわかる。)

こういった理由だが、瀬戸内航行には、その昔、経験と卓越した技術が必要だったであろうことは明らかだ。

しかし、昭和47年以降、法整備や物理的安全対策がされた上、さらに様々な航海計器の飛躍的進歩もあった現代においては、航海の仕方自体が変わっている。それを昔と同様に語るのはナンセンスで、さも自分が相当に優れた者であるかの如く振舞う船長、一航士には、大きな違和感を感じた。と、いうのが実際に経験した私の見解です。

車に置き換えてみよう。交通量の少ない田舎の一本道ばかり走っているドライバーや、10年ぶりにハンドルを握る方が、いきなり交通が輻輳する大阪や東京で冷や汗もかかず即対応して走れるか?という話である。結論から言えば当たり前だが難しい。怖さも感じる。しかし、2週間〜1ヶ月もあれば慣れるというのが大半ではなかろうか? 瀬戸内海の航行はこれに似ている。

「いや船は違う、ブレーキがない!」という方は、「ならば自動車のスピードは船の比ではない。」に反論できるだろうか?

瀬戸内海は、狭水道通過、避航や変針など舵を使うことが外航に比べ格段に多い。なので、簡単だとも決して言えないが、上記したように、現代では経験というより、「慣れ」の一言に尽きる。慣れとは事前に予測し、対応能力を高めることに他ならない。

経験豊かな人は、見張りがうまい。(他船の発見が早い→避航動作に余裕ができる)唯この1点に限りどうしても叶わないが、免状のある者なら、5〜6回も通れば必ず慣れます。

船は1に履歴(経験)、2に免状(知識)である。経験に勝るものはないけれど、ある程度の知識があるものは、それをかなりの部分で補えると私は考えています。それが学問・免状というものではないでしょうか。でも、こういったことを解析し、表立って書いてるものはあまりないんですよね。

だから、前述のヤカラたちは、大したことないテクニックをひた隠しにし、経験のない者をバカにして悦に入っているが、くだらないので今から全部バラしてそういうことをできないようにしてあげます。

よって、ここでは、法規以外の部分で、7つのコツを指南する。というか、経験する前に予備知識として得て頂ければ幸いです。

(これだけやれば絶対に事故をしないというものではありません。各航法を遵守しつつ、以下を踏まえて習得時間を縮めるためのご参考にして下さい。)

まずは、よく言われることだが、「頭より先に船を走らすな!」というところで、瀬戸内海では特にそれが顕著です。では、あなたは今、概略でよいが瀬戸内海が見えるだろうか?

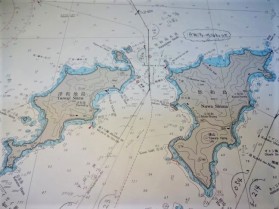

例えば、備讃瀬戸を地蔵埼から294°に入って行くと、左に兜島→男木島、次に右の柏島を過ぎると、左右に宇高東のブイ、西のブイをかわる。直後、右に大槌、左に小槌を通過して、瀬戸大橋が見えてくる。という具合だが・・・。

これらイメージができないと、コツもヘチマもないので、その点をよくご理解して頂き、前に読み進めて下さい。もしまだそういったことになっていないなら、もう何回か瀬戸内海を通った方が良いかも知れません。

|

| 1) ・・・・・・・・・・・・・・を見失わない。 |

|

ブイを追いかけ、さらにレーダー&GPSを補足利用することによって位置は把握できます。交叉方位法やレーダーの距離などによって頻繁にポジションを入れてはならない。

(チャートを見るのは変針点や浅瀬の確認程度に)

そんなことに時間を費やさず、前(航路を逆航する小型船や外国籍船、航路内で操業する漁船は頻繁だ)、横(水道から急に現れる)、後ろ(フェリーなどの高速船が急接近もある)とにかく見張りに集中する。チャートルームに入って長時間出てこないなどは以っての外で、いかなる場合でも3分以上見張りを中断してはならない。(・・k’ntどうしの船では、3分で・・・マイル接近します。)

|

|

伊予灘航行中、15分チャートルームで作業していて前を見ず、ブイに当てて下ろされたという男がいたが、当たるのが当たり前でよく大事故にならずそれだけで済んだなあと思う。恐ろしい。

播磨灘から周防灘に至るまで、中央ブイは途切れることなく・・・・・マイルおきに設置されている。ブイの通過時には、出来る限り目視にて次のブイを発見していること。・・・・・・・標識(図)は夜間の灯質が

①出入り口や変針点で ・・・・・・

②その他の水域で・・・・・・sec となっている。

*航路筋等の・・・・付近のブイ(例えば、関門第・・・・・・・標識、来島海峡・・・・)は、緑や赤の・・・・・となっている場合が多いので、・・・・・や他の・・・/・・・標識などと区別できる。

|

| 2)変針方法 |

|

ブイを重視するのはよいが、

①適切な距離を以って通過・変針すること。また、②変針は・・・・・・・・・・

に曲げる方が新針路に持って行きやすい。下手くそが操船すると、変針するたびに・・・・・に近寄るということになる。・・・・・・・・・を招くので注意したい。

変針後の正横距離は変針前の正横距離の・・・・・となる。(n回変針すれば、・・・・・が正横距離で、相当近くなる。) |

正横距離を一定に保ちたい場合は、ブイが・・・・・・・・・・を過ぎた時点まで待って変針する。但し、大型船になるほど舵を切ってから効きはじめるまでに・・・・・・・・があるため、本船の舵特性を十分に把握しておくこと。

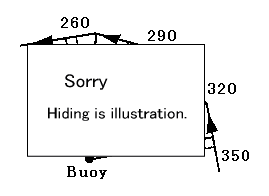

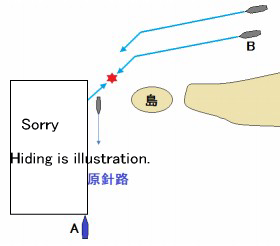

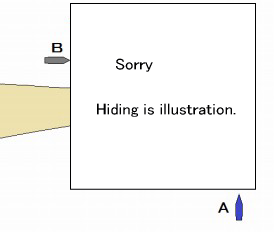

(図は350°から260°まで、正横距離を保ちつつ・・°の変針を・・・回行っている。)

|

| 3)・・・・・・・・・・・・・には絶対に入らないこと。 |

|

自船の大きさにもよるが、少なくとも・・ケーブル以上離して・・・・・・・・できるよう・・・・・取りをする。

変針後などで・・・・・・・・・・しまった場合は、・・・・・度以上コースを変え(・・・・・方へ)一早く・・・・・し、・・・・・を保てるに至って・・・・・・に復帰する。またこの際、・・・・船や・・・・・があって・・・・・・・・ができない場合は、迷わず(・・mileに近づく前に)エンジンを・・・・・・・・・・。こういった場面は非常に多い。 |

エンジン使用はキャプテンの・・・・・・・・・・いるが、内航船であっても・・・・・・・・・・でそれは当てはまらない。・・・・・・・・・・でぶつかった船は数多い。古い機関長が乗っている場合、クレームをつけることがあるかも知れないが、今どき・・・・・・・・・・・を推奨する会社はまずない。

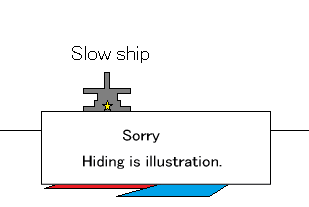

−ただし、こんな船もいる−

内航船の中には瀬戸内でも・・・・・する船がある。・・・・・・・・・・・・・・・・使用しないということで、機関的には・・・・・・・・・・に切り替えたり、発電機の・・・・・・・・・に変えたりする(・・・・・が悪くなる)ことである。本来は・・・・・・の関係から・・・・時間と・・・・・時間を区別するために設定する。通常は・・・・・・・・・・に出るときがそのタイミングとなる。

しかし、こういった瀬戸内航海中に・・・・する船でも、海上交通安全法適用海域に入る・・・mile手前になると、・・・・・・・・・・に切り替え、発電機も・・・回すのだからいったいなんのための・・・・・なのかさっぱりわからない。船長が上がってくるとこだけ・・・・状態(書類面は・・・・・のまま)にしてどないすんねん?と、私は思う。

私が乗船した船の・・・・・・・・・・は危険な場合はいつでも機関を使用してください。と、・・・・・・・・・・で言っていたが、そもそも瀬戸内で・・・・すること自体をなんとかしないと言動に反している。実質、船長以外が機関を使用することはできない状態だった。

499などは当然瀬戸内で・・・・などしないから、航海士の意識もそういうことで、いつでも・・・・・・・に使用している。その点でよほど安全と言えよう。

・・・・・でも変速できないことはないが、これは・・・・・・・・・・に則していないことを意味する。講習より「瀬戸内では・・・・・せず、・・・・・・・・・使用させるようにすべし」と船長・機関長への指導がまず最初だろう。PDCAサイクルが機能していない典型かもしれない。

是非とも考えて頂きたい。 |

|

| 4)避航動作 |

・本船の関係船は、追い越し、行き会い、横切りの別なく、AISによって・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

・レーダー機能の離隔距離BCR(Bow Crossing Range)を利用する。BCRは・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・の前面を通過し、マイナスの時は・・・・を通過する。プラスの場合には・・・・・・・・・・と接近距離は・・・・り、マイナスの場合は・・・・・する。従って、クロス関係の時には・・・・・よりも・・・・・を強く意識する場合が多い。

・大洋航海ならば相手船との距離が・・マイルでも・・マイルでも、早く見つけて早く動作をとった方が良いようにも思われる。しかし、初認から避航開始までを・・分とし、避航開始から回避(最接近時)までが・・分とすることが理想(初認の時期は最接近距離の・・分以上前が安全)とも言われる。・・ノットどうしの船舶が行き会う場合これを距離に換算すると、この・・分は・・マイルということになる。同速度の横切り(・・・・として)では約・・マイルがこれにあたる。

COLRZG(衝突予防のための国際規則)では、・・・マイルを超えて遠距離にある船舶の避航について規定されていないし、海上衝突予防法のマスト灯視認距離は・・・m以上の船舶で・・マイル(舷灯・船尾灯は3マイル)、・・m未満の船舶では・・マイル(舷灯・船尾灯・・マイル)となっている。視界制限状態でない限り、・・・・・・・・・・が大前提であるから、・・・・・や・・・・で相手船の動向が早くからわかっていても、時期尚早の避航で・・・・・・・・・・、かえって危険なこともあるので気を付けたい。

|

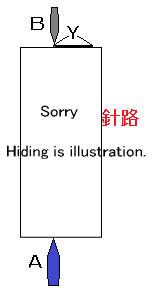

| ①行き会い船。・・・・・・・・・・を予想し、安全距離を保つよう避航する。 |

|

A船がB船と行き会って、避航するとき、その偏位Yは、

Y = X ・ tanθ

となる。X(接近距離)・・・マイルで・・°しか舵を切らなかった場合には、

・・・ケーブルしか離すことができない。従って、・・マイルまで近づいたならもう少し大きく躱した方が良いということがわかる。

因みに、

tan・・・°≒ ・・・

tan・・・°≒ ・・・

と、なるから・・の倍数で舵を切ると、行き会う時の最接近距離を暗算しやすい。

Xが・・・マイルとなって、・・・°舵を切れば、Y(最接近距)が・・・ケーブルとなるということです。Yを何ケーブル取るかによって・・・を逆算しても良い。 |

目安として、大洋航海では・・mile以上、沿岸航海で・・・mile、瀬戸内では少なくとも・・・・・ケーブルの最接近通過距離をもって行き会いたいが、操縦性能のよい・・・・・・・・・・・・・や、ある船籍の・・・外航船等は・・・ケーブル程度で行き会い交わそうとすることもしばしばである。・・・・・ならまだしも、・・・・・でも同様であるから注意したい。早めに・・・・・で確認することを勧めるが、・・・・しない船も意外に多いということを知識として持っていてもらいたい。

|

| ②横切り船の避航。 |

|

行き会い船への避航は・・・・・°程度で躱せるが、横切り船への避航は大角度・・・・・・・°など大幅な変針となることが多いので初心者は躊躇しがちになる。

しかし、当然のことながら近づいたところで舵を切る・・・・・はかわらないから、・・・の水域が許す限りできるだけ早く(接近距離・・・・・マイルまでに)・・・・・動作をとって、相手船にこちらの意志を知らせたい。

・・・方向に・・・や・・・がある場合は、①・・・前の・・・ある時期(例えば・・・間・・*マイル以上)に・・・・に・・・変する。(左図) ②・・・を落とす。③・・・・で相手船に・・・・を・・・る。など、適宜対処しなければならない。 |

|

(*①海上衝突予防法・・条 ・・・・・・・(実際は・・倍程度は見える)から、・・マイルは相手船との見合い関係が・・・・・前の時期。②同様、・・・・・・・状態時の航法・・条・・(1)にも抵触前。と考えられる。・・条適用。)

|

| 5)湾曲部は、・・小回り、・・大回り。 |

|

港則法・・・条(・・・・・航法)や、海上衝突予防法・・・条(・・・・・・等)でも規定されていてるが、これらと同様にA・B船とも・・・・・で躱せるよう両船とも・・側に余裕をもつことを念頭におき、・・・回り、・・・回りとする方がよい。但し、B船は・・・付近の・・・について十分把握しておくこと。

また、・・・の・・・小型鋼船では・・・船よりさらに・・・(・・に接近して)を・・折(・・対・・で躱そうと)しようとするものもいます。湾曲部は・・・船を・・・・・に捉えられないときもありますから、見えた時いきなりということになって危険です。・・折船・・は注意しなければならない。 |

|

|

| 6)漁船への対応 |

|

漁船は白波が立っていると発見が遅れる。長距離レンジでは映りにくい。止まっているかと思いきや、急に走りだして、本船の前へ出ようとする。帰港を急ぐのか?航法無視!本船の後ろを通れば楽に躱せるものを、なぜこうも前を横切りたいのかと思うほどに突っ張ってくるものも少なくない。

備讃瀬戸では、・・・・・漁が盛んだ。じっとしていて躱しやすいとはいえ、・・・・・で留まって操業していることが頻繁です。漁船は神出鬼没で、その動きは奇想天外である。 |

|

漁船を避ける場合の目安には個人差があると思うが、・・・・・を発する方がよい。接近距離・・・マイルで・・・°以上、・・・マイルで・・°以上、・・・マイルでは・・・°以上に舵を切るようにし、海域が許す限り・・・・・・・・・・をしたい。兎に角、早く発見し、目を離さないことが肝要である。

ビビりすぎもダメだが:

大阪湾や播磨灘では3月に・・・・・漁が解禁になって海一面漁船でいっぱいといった感じになる。もって行きようがないような状況(注意しつつゆっくり行けば結構道を開けてくれる)という表現が良いだろうか。これを気にかけたあるバカ船長が1ヶ月も前から、

「大阪向けになったらどうしよう。怖いなあ。行きたくないなあ。不安ですわ。」

と、乗組員誰かれなしに弱音を吐くようになった。・・・・・・・・・・

・・・・・と食ってかかったりする始末。

だいたい乗組員の命を預かる船長ともあろう人が、乗組員に対し失礼ですよね。

この船長は、パイロットになりたいが口癖だったが、もしそうなった場合、乗っていった船の船長に「・・・・・漁をやってますので、僕怖いんですよ。もって行けないかもしれませんわ。」などと泣き言を言うのだろうか?「何しに来たんだ。下りてけ!」って言われますね。

船長が乗組員に・・・・・にしたら終わりです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・顰蹙を買っていたことは言うまでもありません。

こんな船長でもこの頃はパイロットになるのだろうが、まあ面白い。いや恐ろしい。

しかし、航海士としては、多かれ少なかれ漁船にはナーバスにならなければ嘘である。十分気を付けて頂きたい。 |

|

| 7)潮流の影響。 |

|

瀬戸内では狭水道の通過が必須となる。狭水道通過時は、最狭部のみならず、入峡前から通過時、出峡後しばらくに至るまで潮の影響が続きます。それら一貫して・・・・・・・・・・ことが鉄則です。

また、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・で変針するよう航海計画を立てる。

特に・・・・・・・・があるときや、順潮の場合は、・・・・・・・・・・し、出来る限り・・・・・・・・・・しない。(順潮で・・・・・・を切れば、効き始めたときに・・・・・・・・・・をとっても止まらない現象が起きることもあります。) |

|

・・・・・や航路目標、・・・・・などがない場合は、レーダースコープ上の針路に水道幅で・・・・・・・・・・を置いて、・・・・・・・・・・を検知し、・・・・・・を逐次加減して予定針路に乗せる。狭水道通過において、初心者はQ/Mに・・・・・・するよりも、・・・・・・でオーダーする方が無難です。

|

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

|

明石海峡

① 大阪方面から明石海峡に入ろうとする場合、神戸沖第・・・灯浮標から明石海峡航路No.・・・B’yまでの間で特に注意してほしい。神戸沖・・側でも・・・・・しようとしてスピードを落としている船が多数いるので早く発見し、これらはその・・・・を躱すべきである。また、・・・斜め・・方より、・・・・等・・・・・船が迫ることも多いので変針時再確認。明石海峡手前の・・・・・沖側に・・・・・が固まっていることもある。

航路・・・・・後、・・・に向かう・・航船は、・・方ブイを通過して・・に曲げるが、都合その後・・・方面からの・・航船と・・対・・でかわろうとする船も結構多い。

② ・・・方面から・・・海峡航路に入ろうとする船舶は、・・方灯浮標を・・に見て通過しなければならないが、これに対する明石海峡を・・に出峡して・・・に向かう本船が・・・船になるので、これら列をなして接近する・・・・・を大幅に避けなければならないことがある。・・・・・が多く注意しなければならないが、・・・の可航域は広い。

|

備讃瀬戸

① 中国地方と四国の間を結ぶ・・・・・や・・・・・船が航路を多数横切るので注意を要する。

② 備讃瀬戸・・・・・B’yから瀬戸・・・手前までは・・・°で持って行って。そこから備讃瀬戸・・に入る変針となるが、・・・・航路と交差する付近は少々広くなっている。

a.・・・・・°に切って・・・寄りに走り、・・・航路・・付近から・・・・°にし・・・に沿って走ったり、

b. ・・・・・°で・・・・・島に寄り、そこから・・・°でまっすぐ・・・灯台の方に向けるコースでも良い。勿論、a-bのド真ん中も通れるが、得てしてそこに・・・が鎮座していることが多い。

③ 備讃瀬戸・・航路は、・・・標識だけで、・・・・・まで・・・標識はない。

|

来島海峡

|

① 橋と島が連なり、どの島の間(どの橋)だったか錯覚(思い違い)を起こすことがあるので、いくら慣れていても必ず海図で事前確認してから航路inすること。

② 通峡時の船間距離は・・・ケーブル以上としたい。

③ 南流時、海峡の・・・・入り口手前で中央線を横切って、・・対・・で行き会う針路として来島海峡航路内に進入して行かねばならない。・・・航は安芸灘推薦航路・・・・B’yを、・・航は備後灘推薦航路・・・・1B’yを超えたのち早急に(鋭角に)舵を切るのが理想だが、来島海峡航路から・・・船には・・船となるから注意する。

|

④ 南流最強時に・・・道を通過するのが最も困難とされる。・・・・B’y通過後、・・・°付近(当て舵が必要になる場合が多い)で・・・・・島間に入り(・・・・部で変針せず)、・・・島を通過(橋から南に・・・ケーブル程度潮の影響が強い)して後、小刻みに・・・°へ持って行く。また、最強時(・・k’nt以上で十分注意)を避ける航海計画を立てることも考えの一つに加えて頂きたい。(・・・時は、逆に橋の・・側で潮の影響が大きい)

奇跡の操船

・・・・・・・・にもっていく変針は、潮に影響されてなかなか舵が効いてこないことがある。そこで、ある船長(高知出身のバカだった)は、ハードポートPort35°を必ず切る。するとどうなるかというと、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ことが起こる。誰が考えてもそうなりますよね。 止まらないからまた・・・・・・・・・・までとる。さらに次は・・・・・・°、右に・・・・・°と舵をとって西航路まで突っ込んだりしながら、潮がようやく効かないところまで右往左往蛇行し続けるのが常なのである。どこでもよくハードとるんよなあ。私はこいつアホちゃうかといつも思った。事故が起こらないが不思議。

来島の中水道を南航するたび毎回これなのでほんとに肝を冷やしたもんだが、この船長は強運の持ち主(昔この方は犬吠埼沖付近で船が衝突沈没した際も無傷で救助されたらしい)で、どれだけ西航路にはみ出して行っても不思議と反航船がいないから事故にならないし、また浅瀬が来る前になんとか舵が効き始めた。ただ、我々は生きた心地がしないのである。

船の特性上仕方ないのかとも思ってもみたが、船長が変わるとこういったことをせずスムースに通過したからそうではないらしい。また時に凄まじい潮が海底に潜んでいるのかとも考えたが、レーダーで後に続く他船を何隻確認しても皆右往左往することなく変針しているのである。この船長本人が「いくら作戦を練ってもうまくいかないなあ」と漏らしたので、要するに船の特性ではなく船長の特技なんだろうと妙に納得した。

色々な経験者に聞いてみたが、中水道の・・・・・・・・・・・・・・人は皆無だった。「それは危ないぞ」というのが主流だった。この船長のように運の強い方はそれでも良いのだろうが、普通はセオリー通り・・・・・・・・・変針とし、中渡島・馬島間通過直後のコース設定には・・・・・・・・号令より・・・・・・・・を指示する方が良いと、私は思います。 |

|

関門海峡

|

① 関門航路北口から入る東航船において、馬島と・・・・

・・・・の交差部で出会う恐れが強い。

第二航路航行船が・・・・・・・となる。(港則法施行規則・・・・条1-7)

② 関門航路北口から入る東航船は、No.10B’y付近で・・・・・・・・・・・・・・へ入ろうとする船と交差する。

西航し第二航路へ入ろうとする船が・・・・・・となるが、注意を要する。 |

③ ①及び②を嫌って・・・・・・・・・・・・する船は多い。入航の際は、・・・・・東方にある・・・・島横の浮標(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を早く見つけたい。

④ 夜間東航する場合、右舷側は・・・・・・・・・・・・・・等の航路ブイが本航路の・・・・・浮標と重なって把握しにくい。・・・・・B’yの・・・・・・・・で確認し、それ以降は・・・・・・・・・・に沿って航行する。

⑤ 西航船は、・・・・・・・・→彦島導灯→・・・・・・・・・・・・の建造物を目指し、その後は・・・・・浮標に沿って航行する。

*・・・・・・B’yに差し掛かる頃、目の前で・・航から・・・港へ舵を切ってくる船があるので要注意である。

⑥関門海峡(・・・・・水路)を通航しようとする総トン数・・万トン(油送船にあっては、総トン数・・千トン)以上の船舶は、航行予定日の・・・・・・・・・・通報をしなければならない。通常・・・・・・・・・・(外地からの入港船は入港地の代理店)が手配するので要確認のこと。

|

番外:内航船と外航船の変針号令の違い

(例)200°から270°に変針する場合

外航船の航海士の操舵号令

①Starb'd

②Midship

コンパスが250°〜255°になったときに舵中央を指示

③Port easy

航海士が回頭惰力を判断し、・・・・・・・・・・

・・・・・場合は適宜変え、号令を発する。

④Midship

回頭惰力を制御し新コースに乗せて舵中央をオーダー

⑤Steady コース270

そのまま保持させる。

(・・・・・・・・・・、航海士がオーダーを取り続ける)

回頭惰力を無くし、船首が新針路に向いたところで、Q/MにSteadyをかけ航海士(船長)がコースを告げる。

内航船の航海士の操舵号令(例)

①Starb'd

②Midship

新コースに乗る・・・・・・・・・をかける。

③Steady

新コースに乗った時点(あるいは直前)でのオーダーで、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・勝手にport側へにとる。 (その程度はQ/Mに委ねられる。)そして、針路を一定にしてQ/Mが・・・・・・・・・・する。

④コース270

Q/Mの復唱を受け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・持って行かせる。(航海士はその推移を見守るだけ)

こんな舵の取り方なら、始めからQ/Mに「コース270」だけでいいんじゃねえのか? と、私は思う。

私などは外航船から内航船に来て、Q/Mに「持ってみろ」などと偉そうに言われ、急に舵を持たされて、大いに戸惑った。

「Midship」から間髪いれず「Steady」てなんやねん?

回頭惰力が全然収まっていない。え? 何度Steadyだ?(船長だけがわかっている)

こっち(Q/M側)で何度にSteadyするかアンサーバックする慣習など、私は知る由もない。これを見透かして、船長が「今度乗ってきた航海士は舵取りもできない。」と会社に報告する。全くバカげている。

外航船の大洋航海と異なり内航船では、ちょこまか舵を切ることが多いので大減速を引き起こしても、早くコースラインに乗せたいのかもしれないが、ひどいQ/Mになると・・・・・・・・・・・・・・する者もいる。また、内航船で外航船のようにオーダーすると、「・・・・・・・・・・・・・しやがって!」と根に持つような、遣り喰ったQ/Mなども多いのだ。

百歩譲って、いらぬ揉め事を避けるための・・・・・・・・・操船号令かもしれない。しかし、基本からは逸脱している。びっくりした。それを「舵取りもできない」などと船長が吹聴するのだから、どうしようもない。見解の不一致だけだろ? 商船卒がいかに不当に僻まれているかがわかろうかと言うものだ。ほんとくだらない。

外航から内航に移る航海士は、こんなことで足元をすくわれないよう、ここいらの違いにほんと注意してください。

|

ご注意願いたい!

内海の強制水先は1万トン以上の船舶となっています。どういうことかと言いますと、1万トン以下の外国船籍の船は内海を自由に往来している。それには、韓国人、中国人、フィリピン人、インドネシア人、ベトナム人、ミャンマー人など多種多様な外国人が乗船していて、瀬戸内海を航行しているということだ。彼らはその国の国家試験で海上交通安全法を解いていない。日本国内の特定水域におけ航行法を定めた海上交通安全法は日本独自のものである。また内航船乗りではないので、上記の船長のように頻繁に瀬戸内を走っているわけでもないが、都度難なくそれをこなしています。

また、世界にはシンガポール海峡や、Sulu seaからSan Bernardino海峡に抜ける航路、ドーバー、バルト海など瀬戸内同様に気が抜けない海域は数知れず、ビスケや冬の北太平洋など違った意味の航海の難所なども多い。知らないのだろうなあ?

遠い過去のイメージが残っているからか、60歳以上の方になると冒頭説明した船長のようなことをいう人がときどきおられる。本人は優越感に浸っているのだろうが、客観的には強烈な劣等感から「あなたより俺が優っているのはこれだけだよ。」と必死で訴えているようで可哀相に見えます。やめた方が良い。

なにかの僻み根性か、無知をひけらかすと言うのか、井の中の蛙なのか、今どきナンセンスです。(たぶん50歳以下の船員は上述した意地悪なことを言わない。)

船員が不足していると言われる中、固定観念で凝り固まったこういった方々が早く引退してやらないと、海の職場は改善しないだろうなあと、個人的に私は思う。

部下を見下して喜んでも反感を買うだけです。賢明な船長、一航士は絶対にやらない。仮に上記のようなメモでもそっと渡し教えてあげてたならどれほど感謝され、畏敬の念を抱かれたことでしょう。

人を教育するということは、非常に高い知識と能力が必要です。それの欠如している人に限って「こいつは使えない」などと安易に言って排除しようとします。自分で「俺は(人を育てる)能力がない」と言っているようなもんです。

”他人のできることはあなたもできます。あなたのできることは他人にもできます。”

これが世界の常識です。

|

|

上記の内容をフルスペックでご覧になりたい方は以下にてお願いします↓ |

|

|

作者著書 作者著書 |