| 重量物船の経験が2-3年程度か、主に鋼材などを運び、100t程度ぐらいまでの重量物しか扱ったことのない航海士がよく間違うことがある。 ユニフォームロード(等分布荷重)は、甲板の1平米当たり何トンまで耐えられるか? と、いう概念である。 1000m2の甲板個所で、U/Lが4.0t/m2の場合には、重量の強度的にそこに4000tまで積載できるというものだ。この場合もちろん容積は考慮していない。 U/Lはハッチカバー、中甲板、タンクトップにそれぞれ設定されてあって、青図のMidship Sectionに書いてある。これも貨物積載には重要な要素であることは間違いないのだが・・・。 「重量物のSkid(脚)は、縦50cm x 横200cmが2本なので、 面積は 1m2 x 2本 =2m2 です。 2m2 x U/L 4.0t/m2 = 8t までしかデッキ強度は無理じゃないか? この貨物は30t ある。」 これが、3rdか、2ndの質問ならいいのだが、チーフがこんなことを平気で言う。

兎に角、 重量物は・・・・・・・・・で積まない。 重量物船では、各甲板の局部集中荷重の計算を行う。かといって、我々商船学校出は造船工学を少々かじった程度で、詳細に学んできたわけではないし、船舶設計ができるほどの頭もない。だから、計算は難しくない。学生の時、喜多爺の材料力学で習いました。 私が前いた会社ではこの計算を行わないやつがちょくちょくおって、貨物ごと中甲板を落とす事故を起こしていたのでご注意ください。 |

||||||||||||

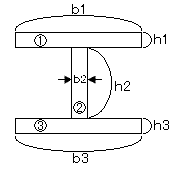

| 1.中甲板(ツインデッキ)の強度 局部荷重を計算しないと、重量物を中甲板に積載することはできない。 1)部材の寸法から求める方法 |

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

③上記から中央部の1点許容曲げ荷重、許容せん断荷重や、任意点における許容局部荷重などを計算する。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

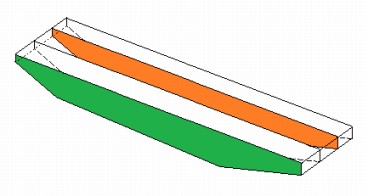

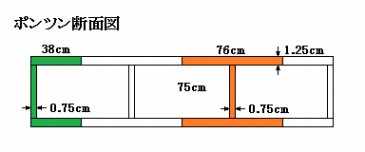

④ポンツンは図のようにこの2セットですから、2掛ければポンツンの・・・・・・・ |

||||||||||||

2)ユニフォームロードから逆算する方法 |

||||||||||||

| 中甲板の最小許容(等分布)荷重はNKルールとして、・・・・・H (H:中甲板高さ)

とされている。通常はこれの・・・倍近くの強度が確保されているようだ。 |

||||||||||||

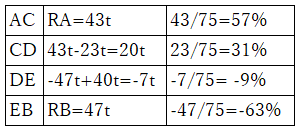

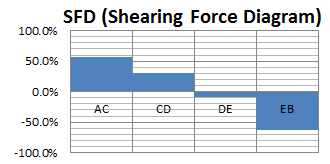

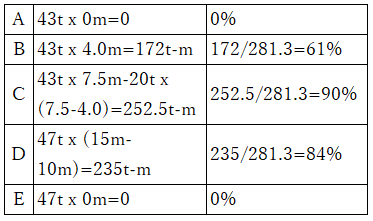

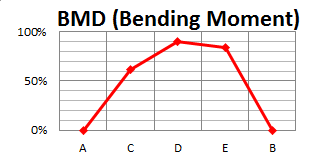

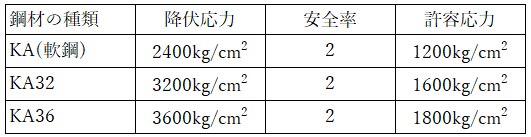

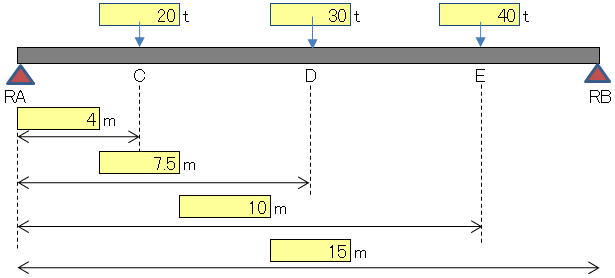

| uniform load (4t/m2) より、pontoon(15x2.5m) 一枚で受けることができる荷重は・・・・t。この中には4本のトランスビームが入っています。・・・・t/本ということです。 w’=・・・t/15m=・・・t/m 中央部のMax bending moment = ・・・・/ 8 = ・・・・・ / 8 = ・・・・・t-m これを(1点)集中荷重のMax Bending Moment(t-m)に代入し、逆算します。 70.31t/m=・・・ / 4 P=70.31 x ・・・・ = ・・・・・t 再びトランスビーム4本分(ポンツン全体)に直します。 ・・・・・ x ・・・・・ = 75t と許容荷重Pが求められます。そう、ポンツン中央部の1点最大曲げ荷重は必ず、・・・・・・・の1/2になります。これで証明できましたから活用する。 これをW ' として15m間の任意の位置にW'が働く場合の計算をすれば良い。端に行けばBendingは強くなりますから重量は上がります。でも、・・・・・も上がるので気をつけて下さい。 端から3.5mの位置での、曲げ・・・・・は104tで、・・・・・・・は98tになります。(・・・・・・・の1/2となりますから、両端の反力の和とと任意点の重量で比較します。) 但し、そのポンツン3.5m付近のトランスビーム4本均等に荷重がかかっていなければならない。 ポンツンの中には何本かのトランスビームが入っていますので、その本数均等に荷重を掛けるよう心がけなければならない。 いや、2本にしかかからないというなら、98t までもたずして損傷するかもしれません。再度計算する。 今のは、ポンツンへの1点集中荷重ですが、2点で、3点で積む場合もそれぞれに別計算しなくてはなりません。 例えば下図のようポンツンに重量を加えるとして、剪断、曲げ許容を算出する。 *Bending moment Max = ・・・・・・・・=281.3t-m ですから、15m間の任意の位置にP3が働く場合の計算をすれば良い。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 反力 RB=・・・・・・・・・・=47t RA=・・・・・・・・・・=43t |

||||||||||||

| 剪断力 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| 曲げモーメント | ||||||||||||

|

||||||||||||

| * 当然のことだが、部材寸法から求めようが、・・・・・から計算しようが、答えは・・・になる。 |

||||||||||||

| 3)ポンツンのたわみ量 等分布荷重では E = ・・・・・係数 (・・・・・kN/cm2) I = 断面二次モーメント ・・・・・・・・・・= 934,048 cm4 W = 荷重(150t) L = ポンツンの長さ δ=・・・・・・・・・・ = 3.4cm 一点集中荷重での公式 (・・・・) δ= ・・・・ 二点集中荷重での公式 (・・・・) δ= ・・・・ |

||||||||||||

| 2.タンクトップの強度 | ||||||||||||

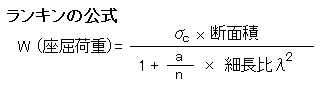

| ①Tank Top のユニフォームロード(等分布荷重) INNER BOTTOM TOP ~ UPPER DECKまでの高さに、見かけ比重・・・・・を乗じた値がユニフォームロードとなっている。(・・・は閾値:NK鋼船規則C編・・章・・・・・) INNER BOTTOM TOP(二重底上部)1.5m UPPER DECK(SIDE) (Keelからの高さ)15m ユニフォームロードは ・・・・・・・(t/m2) となる。 Midship Sectionで確認してみて下さい。そうなってるはずですよ。 ②L/H Tank Topの局部強度(Solid Floor, Center Girder, Side Girder) こちらは、曲げやせん断といった応力で測るのではなく、座屈応力を求めます。通常座屈というと、柱を思い浮かべて、ランキンかオイラーかとなりますけど、重量物荷役で用いる場合は、ほぼ・・・・・で事足りる。・・・・・の式を使うことはまずない。ただ、Tank Top強度の・・・・・などの場合は・・・・・・を使用しているので、「せん断応力を受ける座屈」となるそうで、・・・・・ を用いたアップデート・ラグランジュ(Update Lagrange)法を使い、座屈応力と許容荷重を求める。その後、有孔板の減衰係数を乗じて回答を得る。

インターセクション部 Floorと、Girderが交わる部分は・・・・・で計算するように参考書は講じているが、・・・・・も・・・・・も、インターセクションも「どれもランキンでええやんけ。」と、私などは思う。・・・・・比だの、Kを求める式だの計算行程が多いからだ。(安全率の設定にもよるが、答えは・・・・・の方が小さく出る)

知り合いに、二重底強度だの、ハッチカバー強度だの、すぐにドックへ電話して計算してもらうポートキャプテンがいた。まあ間違いないだろうが、ほんならあんたの存在意義は?と、問いたくなる。 部材寸法がどうしても手に入らないなら仕方ないが、それぐらい計算ができてのポートキャプテンでないと値打ちがない。というか、営業方からの信頼は失墜する。営業の人間はポートキャプテンの腕を本当によく値踏みしているものだ。 |

||||||||||||

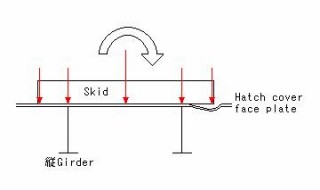

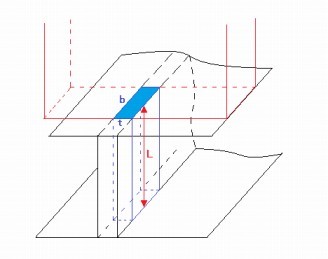

| 3.ハッチカバーの強度 | ||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

*ondeck積載時には、SOLAS条約・・・章・・・規則により、船橋視界として「・・・・・・・・・・の小さい方」が最小値として要求されます。(バラスト交換時は1Lまで) |

||||||||||||

4.荷重分散用 H-beam強度の計算 荷重分散用のH-beamはその扱いやすさ(重量)と強度から20cmH-beamを使用することが多い。 サイズ①・・cm x ・・cm, ②・・cm x ・・cm, ③・・cm x ・・4cm として、断面係数は461M3で、軟鋼として許容曲げモーメントは ・・・・t-mとなる。かかるTransbeam間を3mとすると、 許容曲げ最大1点荷重は・・・ x ・・m=・・t、許容せん断荷重は、・・ x ・・・ x ・・・ = ・・・t となる。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

| に数字を代入しても、座屈荷重は・・・t程度となって、安全率を4すれば、座屈荷重W=・・・・t

座屈応力・・・tとなる。よって曲げより劣ることはなく考慮の必要はない。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 関連ページ 重量物荷役のポイント(GIFアニメ) 吊仕様 LIfting Plan 長尺物の荷役 重量物の保定 |

||||||||||||

上記の内容をフルスペックでご覧になりたい方は以下にてお願いします↓ |

||||||||||||

|

||||||||||||